入夜之后,街灯和对面大厦的窗子纷纷透现出刺目的亮光,组成了憔悴的灿烂。我站在那扇窗前,要把体内那些仍然因睡眠而坚硬的部分,在庞大而陌生的夜色里融解,但我只是看见一张无神的脸,倒映在玻璃窗子上,像一滩难以拭抹的污迹,好一阵子以后,我才想到,那是我的脸。人们总是从不同的镜子里反复发现一张相同的脸,对自己说:“这是我。”从而确定,那是唯一而且不可推翻的真实。有太长的一段日子,我没有碰到过任何形式的镜子。

在深眠中,镜子以一种已被我遗忘的方式呈现。

陷入嗜睡前的某一天,我走进一所符合认可资格的换脸中心,那里的登记处只有一扇过于窄小的窗子,一个头颅在那里探看,她戴着口罩,只露出一双怀疑的眼睛,我把检验通知书交给她,她伸出手来收下,然后迅速关上小窗。坐在沙发上的人,全都以呆滞的目光投向我,眼眶里只有被磨光了一切的空洞,渐渐形成了一种冷峻。他们全都遵从检验书上的指引,没有在苍白的脸上施加任何粉末或胭脂、眼线或唇彩。所有的脸都裸裎着相近的平板。我坐在他们之中的一个空缺,填补刚刚进入那个房间的人留下的位置。

房间的门上张贴着“检查室”,掩盖着本来“诊疗室”的名目。更换了一个名字,就是为了让人对相同的事物建立新的理解。我把视线从门上移开,而且尝试忘记房间的名字。但戴着口罩的护士打开了那扇门,叫唤我,那意思是,我必须走进去。关上门后,她要我平躺在一张白色的床上,按照她的指示,摆放自己的手脚和脸面,她把一管射灯拉向我的头部上方,光把我刺痛,我只能闭上眼睛。另一个戴着口罩的人走到我身旁,我把眼睛勉强睁开,看到他正在拿着一管黑色的笔,在我的脸上绘画着不知名的线条,使我想到,在远古时代,蹲在古墓里的墙壁前作画的人。

我的脸暂时成为一堵中立的墙壁。

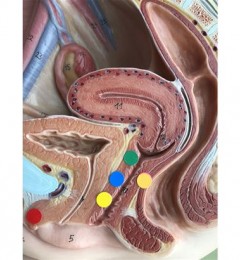

他下笔果断而熟练,不一会便完成了他想要的图案,把黑色的笔交回护士,回到他的办公桌前。护士示意我从床上起来,坐在医生的对面,他交给我一面镜,要我审察自己的面貌。他说已给我量度了眼睛的长度、眉和眼的距离、鼻子的高度、嘴唇的厚度和下巴的形状,把我的年龄和身高输入计算机作系统分析,然后把标准的轮廓以黑色的线勾勒在我的脸上。

“现在,你看起来比较接近恰当的人。”他端详着我的脸皮,像在考核一幅令他满意的画作。“起码,跟你刚刚走进来的时候那张脸相比,这样的脸看起来亲切多了。”我拿着他给我的镜子,盯着他身后那面巨大的落地玻璃窗外,那一片天空,淡灰色的,像一道委屈而稀疏的眉毛。他问我,还有没有别的问题,我摇头。“很好。”他说。

护士用药棉蘸了一点清洁液,洗去我脸上的墨迹后,把我带到另一个房间。等待领取一张盖印的收据,证明我已完成了整个检核的程序。沙发上并排坐着的人,脸面都呈现着一种过敏的粉红色,就像被拘禁在一个透明的蛹里,蓄势待发的时候,被剥去了足以提供保护作用的外壳。没有人知道,究竟是空气的质素、缺乏营养的食物,还是充满化学成分的产品,使我们的皮肤都失去了应有的抵抗能力。有些人等待那盖印取得政府发放的生活津贴,有些人为了得到工作单位的续约,有些人要把证明交给孩子就读的学校,有些人为了护照能顺利续期。