我是在没有准备下收到老妈再婚的消息,虽然心里早就有数,但事实发生的时候,心情还是复杂的。 讯息透过Line发过来,只有四个字:我结婚了。干脆利落,典型我妈的个人特色—在真正重要的事情上,只讲结论。

几分钟后,她又传来下一段讯息:寄冬天衣服给我。另外附上了一串英文地址,位置是澳洲珀斯(Perth)附近的一座小镇。 我对珀斯的认知非常浅薄,Wiki上说它是澳洲西岸的城市,地中海型气候。Google搜寻出来的城市风景,花木扶疏,整洁美丽。

但按照我妈先前的描述,她住的小镇地处沙漠之间,距离市区还要开上几个小时的车程。 说是城镇,但镇上人口稀少,只有一间什么都卖的小超市。她和她的男友“澳洲阿伯”把露营车停在镇外的露营地里,接上水电,就是一个家。

我妈对当地的形容,大多都与野生昆虫或动物有关,譬如说沼泽地里的苍蝇长得很肥大,飞起来一片一片,既壮观又吓人。 “半夜听见狼在营地外嚎叫,声音很近很近。”她说,语气里有几分得意。 听她叙述,我不觉得浪漫,只觉得荒谬。

因为就在一年多以前,她还住在台北的电梯住宅里,小区有二十四小时保全,走出大楼三分钟内就有数间超商、一间超市、一整条街的小吃餐厅,不远处还有小学、国中、高中和一间大型医院,公交车从她家巷口而过,离捷运站也不远。 舍弃方便的都市生活去荒山野岭之地,住在露营车里生活,放在二、三十岁的年轻人,我或许会羡慕地说:“喔,真是浪漫!”但一个六十多岁的老太太这么干,我只能说:“神经病!谁去把她带回来啊?”

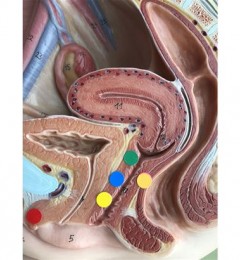

▲母亲舍弃方便的都市生活去澳洲的荒山野岭居住。

但事实是,作为她的女儿,我也没办法把这个老太太带回来。

事实上,就在几周前,在她第三次启程前往澳洲的前一晚,我们才在电话里火爆大吵了一架。 和你想的绝对不一样,那场争吵的主题,并不是我要求她留下来而她坚持要走,是她主动挑起战火来攻击我! 大半夜的,她忽然打电话过来,语气不善地问我:“妳知道为什么我要嫁到澳洲去吗?”

在讲述我如何回应之前,得先说说我是怎么样的一个人。 我曾经是一个作者,学生时代出过几本小说,大学毕业后拿到教师证书,短暂地在国中和高中里教过国文,但很快就意识到,站在讲台上讲课、督促学生好好读书的生活,虽然稳定,但不适合我。

我是那种年轻的时候抱着不切实际的梦想,燃烧青春燃烧爱,还燃烧灵魂和燃烧自我,自以为在梦想的道路上奔驰,等到年华老大才忽然发现,原来自己只作了一场大梦的傻蛋。总之,回首当年的决定,虽然从没后悔离开教职,但也没料到离开之后,日子会这么不好过。

一直到三十岁之前,我都一相情愿地认为,自己只是“插入方式”不对—不是我不够好,是适应这个世界的方法不太好—年轻的我,满以为可以靠出书过日子,但很快发现收入远远赶不上支出。于是转行,做过好些不同的工作,有些赚钱,有些只能勉强餬口,还有些连餬口都很难⋯⋯。

▲创作之路看似自由,实则可能陷入不敷出的窘境。

总之,有很长的一段时间,我都在左支右绌、挖东墙补西墙中度过。 年轻的我可能罹患一种贼心不死的病,每次好不容易经济稳定、生活安定下来,那颗写作的心就又会熊熊燃烧。花几年时间攒一点钱、辞职回家、写上一、两本书⋯⋯然后在弹尽援绝时又认命回到职场,成了我的无尽轮回。

这样的生活看起来自由,但也非常危险。多数时候,我都活在捉襟见肘、青黄不接的状况,整天追逐着钱奔跑。 但我总把窘迫视为追逐梦想的浪漫,对于旁人的安定不屑一顾,始终相信自己拥有天分—只是缺了点天时地利的机会—愿意用手边拥有的一切去换取能够发光发热的可能,哪怕只有一瞬的彻底燃烧,也毫不在乎。

三十岁前后,人生遭遇重创,坠入谷底。才忽然意识到这些年过得多么荒唐,也受够了没有钱万万不能的生活,开始渴望年轻时所不屑的安定。 后来我在某个名头响亮的半公家单位里找到一份工作,认命成为一颗螺丝钉,有了一个可以印在名片上的头衔,过起了朝九晚六的生活。

放下关于梦想方面的种种妄想,埋首工作,翻书、整理数据、制作大量表格,按照格式写签呈和报告,把时间花在账单的报销和应付成天说漂亮话吹牛的主管上。 无论如何,我有了一份工作,每个月有一笔看起来颇过得去的薪水,在支付每一笔开销的同时,说服自己不要怀疑人生。

和许多上班族一样,在一整个白天地消耗生命之后,到了晚上,我筋疲力尽、恍恍惚惚回家,就像燃烧后剩下的残渣。所以,在这种时候,突然接到老妈语带挑衅的电话质问时,我的反应与其说是错愕,不如说是迷惑。我不知道她为什么质问我远嫁的理由,因为决定嫁到澳洲的人,是她,又不是我。

▲母亲守寡十多年后,为自己另外找了个伴。

爸在五十一岁那年因为心脏病突发过世。他走了以后,老妈守寡十多年。这十几年来,我是她关系紧密但行动疏离的旅伴。我们吵吵闹闹,有时还会上演推推打打的戏码,但无论如何,一路同行。我看着她从有妇之夫变成单身女性、看着她的生活从混乱逐渐稳定⋯⋯。

原以为会一路走到底,但她却突然自己决定改变方向,另外找了个伴,头也不回地扬长而去,彷佛把我踹开一样。我不想承认失落,但真的有点不太好受。 别人家的孩子碰到这种事情会怎么样?我不知道,也没有前例可循,但我对她决定再婚很不安。

在这个阶段,我磨烂嘴皮,进行了没有八千次也有一万次的各种说服。

妈,爱情本质上是个幻觉啊!尤其在网络上,陌生人容易对彼此产生幻想。妳根本不了解对方,爱上的可能是自己对婚姻的憧憬和想象。你们又是异国恋,文化差距这么大,又有语言隔阂,两人真能沟通?怎么能说结婚就结婚?我觉得,妳还是想想清楚比较好。” 我妈这个人是经不起质疑的。

她双手一挥,理直气壮地反驳:“怎么不了解啦?怎么会是幻想呢?我跟他同居半年啦,我们相处得很好,没有隔阂!” “半年算什么!很多人结婚好几年后才慢慢认清事实,冷静下来,然后悔不当初,否则怎么会有七年之痒呢?你们现在还算热恋期,等到后面清醒过来,说不定就会后悔。” 老妈非常认同,“所以说啦,结婚之类的事情,必须要趁着昏头的时候赶紧办了,否则等到清醒过来,就什么都没了。”

我差点咬到舌头,说:“⋯⋯妳、妳这都什么胡说八道啊?婚姻大事,岂可胡涂?” 妈用那种教育无知孩童的口吻,语重心长地对我说:“唉,妳这个人有个毛病,该想的不想,不该想的又想太多,还活得太认真,老想把什么事情都弄清楚再做。妳给我听好了!人生哪,大多数时候都是迷迷糊糊的。胡涂时做的决定,搞不好才是正确的决定。”

我气到想笑,“但如果结果是错误的呢?” 她不以为意地说:“那就等清醒之后再收拾残局啊。大不了就离婚嘛!我是没什么离婚经验啦,必要的话经历一次也行。人哪,就是不断地历练,不断地增长智能啊。” 我说、我说、我说⋯⋯老实说,我也说不出什么话。她都放出不惜离婚的大绝了,我还能讲什么?

每次对谈到了这种地步,我都仰头望天,想着该怎样才能把老妈给栓起来捆起来关起来又能不犯法的可能性,但无论怎么想,结果都是一样的—我阻挡不了她。 最后我什么话也没能说出口,因为妈已经厌烦了。她这个人没什么耐性,能和我对谈上半个小时没连吼带叫爆出各种意气用事的字眼,已经算得上相当有理智。

而当老妈丧失耐性的时候,她就会快速幼稚化、幼儿化和琼瑶化。 就像现在这样— 她冲我嚷嚷:“好啦好啦!妳不要再多说了!成天唠唠叨叨的,烦不烦人?我告诉妳,我已经想清楚了,我要嫁给这个人,要搬到澳洲去,这是我的事情,我做了决定。我都已经跟人家说好了,妳讲什么都没有用。我不想听!我不想听!我不想听!”

不是有那么一句老话吗?“天要下雨,娘要嫁人,无法可治。” 我知道,自己是治不了老妈了,但也不想就此屈服,赞成她的决定,只好摸摸鼻子退开,让一切顺其自然。 讨论结束后的第二天,她买了一只大行李箱,白底紫花,颜色浪漫,足以让少女心喷发。

同场加映,又添购了一副超大的明星墨镜、一身豹纹洋装和花样复杂的罗马鞋与相应的宽边缎带大草帽⋯⋯整套搭起来,好像是哪个国际女明星要去南方岛屿度假。 她穿着这一身自称“战斗装”的行头,甩着刻意留长烫卷的大波浪发型,推着行李箱在客厅里走来走去,反复练习着怎样单手拿下墨镜,回眸一笑的姿态时,我和妹妹都很安静。

很难用文字形容,一个六十多岁的阿婆硬要打扮成十六岁的样子。不过我得承认,除了皮肤黄了、脸上有点皱纹,我妈打扮起来还颇有点姿色,谈不上美魔女,但也绝不是个老怪物。 果然人要衣装啊!看着她这一身,很难想象,平时在家她总是蜡黄着脸,踩着塑料拖鞋啪嗒啪嗒满屋子跑的样子。

正想着,妹妹轻轻推了我一把,低声问:“姊,妳不说点什么吗?” 我反问:“说什么?” 她说:“阻止她啊!难道就让妈这样去澳洲吗?” 我说:“我能阻止正常人,但能阻止疯子吗?”停顿一下,叹了口气,“唉,算了,能看上她的人,大概也没有多正常,就让他们相爱相杀去吧。”

![俄罗斯的“天上人间”美女如云[组图]](http://www.xdjk.net/uploads/allimg/1112/4-111219151447-lp.jpg)